Andrea Vento

Il genere umano, sin dall'epoca preistorica, è sempre stato interessato da spostamenti, su scala più o meno ampia, generati da una vasta gamma di motivazioni, fra le quali principalmente: la ricerca di nuove terre, l'aspirazione verso migliori condizioni di vita, l'espansione coloniale, la fuga da guerre, persecuzioni e discriminazioni varie ed anche da fenomeni naturali avversi quali catastrofi e cambiamenti climatici. Numerosi sono i casi storici di movimenti di interi popoli o di parte di essi sospinti da fenomeni naturali, in quanto le migrazioni hanno da sempre rappresentato una fondamentale strategia di adattamento ai mutamenti climatico-ambientali. Nonostante ciò, l'elite politica mondiale e i media internazionali non hanno, sino a pochi anni fa, prestato particolare attenzione a questo fenomeno. La comunità scientifica mondiale, invece, dalla fine del scorso secolo ha mostrato crescente interesse sia verso lo studio dei cambiamenti climatici che delle sue conseguenze, come l'impatto sui flussi migratori.

Le problematiche metodologiche

L'analisi del fenomeno ha tuttavia evidenziato criticità di carattere metodologico a seguito della sua complessità e della sua eterogeneità, pertanto, nonostante le pubblicazioni accademiche abbiano registrato un sensibile incremento nell'ultimo ventennio (Amato, 20191), la sua conoscenza risulta ancora frammentaria e non del tutto esaustiva. Le difficoltà di indagine riguardano aspetti di diversa natura legati, in primis, alla peculiarità del fenomeno migratorio che si può manifestare in ampia gamma di varabili riconducibili alla durata, temporanea o definitiva, alle cause, volontarie o forzate, e al raggio di spostamento, interne, internazionali o intercontinentali.

Per quanto riguarda il rapporto tra fenomeni naturali e migrazioni, che in questo contesto ci proponiamo di indagare, i primi possono essere distinti, in base alla dinamica temporale in cui si manifestano, in eventi a "insorgenza lenta" come i cambiamenti climatico-ambientali (riscaldamento globale, desertificazione, innalzamento del livello dei mari, erosione dei suoli ecc.) e ad "insorgenza rapida" come uragani, tempeste, bombe d'acqua e inondazioni oltre alle calamità naturali (terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche). La diversa natura e tipologia di fenomeno scatenante genera inevitabili riflessi sulle caratteristiche dei flussi migratori, infatti mentre i fenomeni ad "insorgenza lenta" spesso generano migrazioni volontarie mosse da motivi economici, le risposte ad eventi ad "insorgenza rapida" risultano invece prevalentemente involontarie e di breve durata.

Nell'intento di effettuare una classificazione delle migrazioni riconducibili a soli fattori climatici e ambientali, escludendo quindi i fenomeni geofisici come terremoti e tsunami, una corrente di studiosi ha identificato 4 tipologie distinte, equamente ripartite fra processi progressivi ed eventi improvvisi: 1) perdita di territorio dovuto a innalzamento del livello del mare, 2) siccità e desertificazione, 3) disastri naturali come alluvioni, cicloni e tempeste e 4) conflitti per le scarse risorse che possono portare a tensioni e violenze.

Opera abbastanza complessa si presenta quindi la l'individuazione, la quantificazione e la classificazione degli spostamenti generati da fenomeni naturali che, nella sostanza a causa della comune origine involontaria, vanno ad aggiungersi alle altre tipologie di migrazioni forzate, riconducibili a guerre, conflitti, persecuzioni personali e calamità naturali. Nonostante il riscaldamento globale, la cui origine antropica sia ormai ampiamente comprovata dalla comunità scientifica mondiale, e i conseguenti cambiamenti climatico-ambientali (siccità, desertificazione, piogge intense, inondazioni, innalzamento del livello dei mari ecc) siano alla base di un numero crescente di spostamenti di persone in tutte le aree del pianeta (Amato, 2019), è opportuno evidenziare come alle migrazioni climatiche non sia stata ancora attribuita una precisa definizione, sia in campo semantico che in quello giuridico.

Elementi di criticità ad oggi restano oltre all'identificazione del fenomeno, anche la sua estensione territoriale, le cause e la terminologia da utilizzare per identificarlo. I soggetti interessati dal fenomeno vengono definiti indistintamente come: profughi ambientali, migranti ambientali, profughi climatici, rifugiati climatici o rifugiati ambientali. Quest'ultimo termine, che risulta il più utilizzato, non viene però adottato dalle Nazioni Unite in quanto lo status di rifugiato viene riconosciuto dal diritto internazionale (Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 1951) ai perseguitati per motivi razziali, religiosi, politici e a chi in fuga da guerre ma non per cause climatiche o ambientali (Amato, 2019). Un vulnus nell'architettura normativa sovranazionale che rappresenta elemento di discriminazione e che necessita di essere colmato, appurato il consistente numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case a seguito di fenomeni naturali avversi.

Sullo sfondo dell'ambito metodologico, si staglia, in veste di problematica principale, la determinazione della causa che, sia nel caso di spostamenti interni che internazionali, si presenta non di rado in forma non univoca. Frequentemente sussistono infatti molteplici cause, spesso interagenti fra loro, riconducibili a fattori di natura sociale, economica, demografica, politica, bellica e ambientale che rendono difficile ricondurne l'origine ad una in particolare. Ad esempio risulta problematico identificare l'origine della migrazione, fra economica e climatica, nel caso in cui il surriscaldamento globale, comportando una riduzione delle rese agricole, spinge i piccoli produttori nella povertà estrema costringendoli ad abbandonare le proprie terre.

L'origine del termine "migranti climatici" venne coniato nel 1976 dall'ambientalista statunitense Lester Brown, tuttavia, il "padre" della corrente di pensiero viene considerato l'ambientalista inglese, professore ad Oxford, Norman Myers il quale già alla metà degli anni ’90 affermava che a livello mondiale erano presenti circa 25 milioni di "rifugiati climatici" prevedendo che nel 2050 avrebbero raggiunto quota 200 milioni. L'espressione "rifugiato ambientale", invece, venne utilizzato per la prima volta in un report delle Nazioni Unite del 1985 e, successivamente, inserita nel 1997 nel Glossario di Statistiche Ambientali in riferimento a “una persona sfollata per cause ambientali, in particolare degrado ambientale”.

Tutt'oggi non è stata ancora trovata né una definizione condivisa, né il suo inquadramento giuridico a causa dell'inerzia politica, in quanto un accordo a livello intergovernativo che modifichi il diritto internazionale introducendo il riconoscimento dello status di "rifugiato ambientale o climatico", con il conseguente obbligo di non respingimento degli stessi alle frontiere, amplierebbe la platea delle persone da accogliere, aumentando le problematiche sociali e logistiche ed i costi per gli stati di arrivo. Pertanto, l'immobilismo della leadership politica internazionale, che peraltro non tiene in considerazione l'aggravarsi degli effetti della crisi climatico-ambientale sulle condizioni di vita delle persone, si concretizza nel fatto che i soggetti coinvolti, non avendo riconosciuto il loro status dal punto di vista giuridico e adeguata protezione internazionale, finiscono per ingrossare le file dell'immigrazione irregolare internazionale.

Una panoramica globale

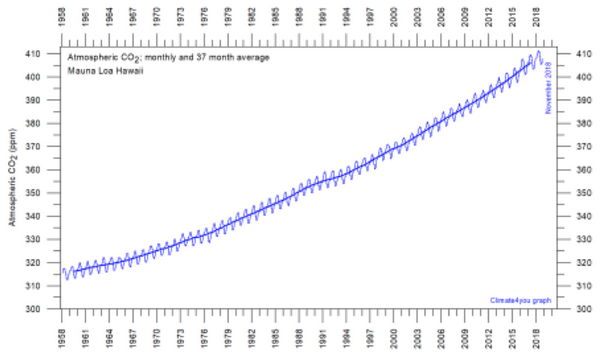

Le emissioni antropogeniche di gas climalteranti, che già alla fine del 2018 avevano fatto salire la concentrazione di CO2 nell’atmosfera a 410 ppm (parti per milione), con aumento di circa 100 punti solo negli ultimi 60 anni (grafico 1), rappresentano la causa principale dell’aumento della temperatura media globale che, rispetto al periodo preindustriale, è aumentata di 1,1° con un'impennata nel quinquennio 2014-2019 di ben 0,2° a conferma dell'aggravamento del trend in atto.

Grafico 1: aumento della concentrazione di Co2 in atmosfera per parti per milione (ppm) 1958-2018

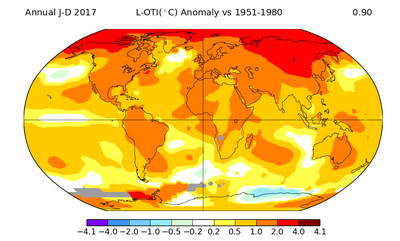

Il fenomeno, tuttavia, evidenzia elementi di complessità e di difformità geografica accertato che il riscaldamento globale, da un lato, non si presenta in forma omogenea nell'atmosfera terrestre, vista ad esempio la maggior intensità registrata alle alte latitudini (carta 1), dall'altro, innesca un ampio spettro di mutamenti climatici dai connotati locali talvolta molto diversi, che stanno assumendo negli ultimi anni frequenza e intensità crescenti, con inevitabili riflessi sulle condizioni di vita delle popolazioni.

Dal rapporto pubblicato nel 2017 dal Carbon Disclosure Project emerge come le maggiori responsabilità del fenomeno siano riconducibili alle principali 100 società mondiali, sia pubbliche che private, del settore energetico, le quali tra il 1988 e il 2015 avrebbero rilasciato oltre il 70% delle emissioni globali e che anche a livello dei singoli paesi risultano gravi squilibri visto che solo Cina, Ue e Usa provocano oltre la metà del totale delle emissioni. Fuoriesce un quadro abbastanza nitido rispetto alle responsabilità che non sono attribuibili all'umanità in toto bensì a determinati stati, alle grandi imprese ed ai gruppi finanziari che vi investono.

Carta 1: aumento della temperatura media dell'anno 2017 rispetto alla media del periodo 1951-1980

Le difficoltà metodologiche precedentemente rilevate rendono problematico da quantificare un fenomeno che, come visto, risulta complesso, spesso multicausale2 e, soprattutto, riguardante soggetti il cui status non è stato ancora precisamente definito e tanto meno tutelato dal diritto internazionale. In considerazione di ciò, lo studio del fenomeno presenta un certo grado di complessità e di difficoltà oggettive in quanto, nonostante la lunga ricerca, non è risultato possibile attingere dati da fonti ufficiali circa l'entità del fenomeno globale, composto sia dalle migrazioni internazionali che da quelle interne: per le prime sono state diffuse solo stime, mentre per le seconde l'istituto più autorevole impegnato a monitorale, l’Internal Displacement Monitoring Centre (Centro di monitoraggio degli spostamenti interni), è attivo solamente dal 2008. Un arco di tempo non lungo ma sufficiente a comprenderne le dimensioni e le tendenze visto che, in base a questa fonte, solo le persone costrette a spostarsi all'interno dello stesso paese (internally displaced persons) a causa di fenomeni climatico-ambientali fra il 2008 e il 2014 sono risultate oltre 150 milioni, un numero superiore rispetto a quello causato da guerre e conflitti e addirittura, nello stesso periodo, oltre 170 milioni secondo i dati dell'Unione Europea (tabella 1).

Tabella 1: sfollati interni a livello globale 2008-2016 in milioni di persone - Fonte Unione Europea

|

Migranti climatici e ambientali interni Fonte Ue |

|||||||||

|

Anno |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

|

Milioni |

36,5 |

16,7 |

42,4 |

15 |

34,4 |

22,1 |

19,1 |

19,2 |

24,2 |

In base a recenti pubblicazioni sul tema emerge come gli effetti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni estremi inneschino prevalentemente mobilità forzate interne invece che internazionali, ciò a seguito sia della scelta prioritaria di non spostarsi al di fuori del proprio paese, dove le condizioni di vita diventano più difficili, sia per l'impossibilità delle persone in stato di fragilità estrema a muoversi (trapped population) (Amato, 2019). Nell'ambito di questa analisi, risulta utile supporto uno studio3 che ha indagato il rapporto tra l’aumento della temperatura globale e la migrazione internazionale prendendo in esame 116 paesi, suddivisi fra paesi a basso e a medio reddito, nel periodo compreso fra il 1960 e il 2000. L'indagine parte dall’ipotesi che nel lungo termine il riscaldamento atmosferico impoverendo le popolazioni rurali e peggiorando le loro condizioni di vita, influenzi la migrazione, ma con modalità diverse a seconda del reddito delle popolazioni. I risultati delle analisi confermano questa ipotesi: da un lato l’aumento graduale della temperatura contribuisce ad un aumento dei flussi migratori dai paesi a medio reddito. Al contrario, lo stesso fenomeno contribuisce a ridurre l’emigrazione da paesi più poveri. Questo risultato mette in luce l’esistenza di una relazione di costo-opportunità fra gli alti incentivi a migrare e le risorse per farlo. L’aumento della temperatura, infatti, provocando un calo della produttività agricola, genera un maggiore spinta migratoria. Pur rappresentando un significativo input, questo calo del reddito riduce la possibilità di emigrare da paesi meno sviluppati, dove un'elevata percentuale di persone vivono con un misero reddito addirittura sotto la soglia di povertà estrema di 1,90 $ al giorno, in particolare in Africa Sub-Sahariana dove nel 2015 in tale condizione si trovava ancora il 41.2% della popolazione totale4. Il riscaldamento globale tende quindi ad intrappolare le popolazioni povere nei loro territori di appartenenza a causa dell'elevato costo degli spostamenti internazionali che i potenziali migranti hanno raramente capacità di finanziare.

Un secondo importante risultato emerso dell'analisi è che i flussi migratori da paesi a medio reddito causati dell’aumento della temperatura, sono principalmente diretti verso destinazioni limitrofe, in genere nel raggio di 1000 km, come ci confermano i dati dell'Unhcr5.

Procedendo quindi all'analisi degli unici dati attendibili e completi, vale a dire quelli relativi agli sfollati o dislocamenti interni, secondo il Global Report on Internal Displacement (2019) pubblicati dall’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), i nuovi spostamenti interni a livello globale a fine 2018 (tabella 2) raggiungevano i 28 milioni di unità che interessavano 148 paesi dei quali, 17,2 milioni a causa di calamità naturali e 10,8 per conflitti. Le migrazioni interne sono dunque per il 61% legate a eventi naturali e di queste la stragrande maggioranza è rappresentata da persone costrette a fuggire da eventi climatici estremi: 16,1 milioni per alluvioni, cicloni e tempeste, mentre solamente 1,1 milioni riconducibili a fenomeni geofisici, principalmente terremoti6. Il rapporto indica che il totale mondiale degli sfollati interni, a causa sia di fenomeni naturali che di violenze, aveva raggiunto a fine 2018, i 41,3 milioni di persone, la cifra più elevata mai registrata secondo la direttrice dell'IDMC Alexandra Bilac. Un fenomeno che appare fortemente concentrato in specifiche aree, appurato che 3/4, ovvero 30,9 milioni di persone, si trovano in soli dieci paesi, principalmente Siria (6,2), Colombia (5,8), Repubblica Democratica del Congo (3,1), Somalia (2,6) e Afghanistan (2,6) che da sole ne ospitano quasi la metà.

Tabella 2: nuovi spostamenti interni a livello globale anno 2018

|

Nuovi spostamenti interni a livello globale |

||

|

28.000.000 |

||

|

calamità naturali |

conflitti |

|

|

17.200.000 (61%) |

10.800.000 (39%) |

|

|

alluvioni, cicloni e tempeste |

fenomeni geofisici |

|

|

16.100.000 |

1.100.000 |

|

Fonte: Global Report on Internal Displacement (2019) del Internal Displacement Monitoring Centre

Premettendo che di anno in anno il quadro mondiale degli sfollati interni appare in sensibile mutamento a causa sia dell'improvvisa esplosione di conflitti che dall'imprevedibilità temporale e geografica dei fenomeni climatici, dall'analisi dei dati macroregionali disaggregati, in base alle cause dei nuovi ricollocati interni del solo 2018, suddivisi fra eventi naturali e conflitti, fuoriesce un quadro eterogeneo (tabella 3): mentre i primi superano i secondi in Asia orientale e Pacifico (9,3 milioni contro 236.000), Asia meridionale (3,3 milioni contro 544.000), Americhe (1,7 milioni contro 404.000), Europa e Asia centrale (41.000 contro 12.000), in Africa Sub-sahariana (2,6 e 7,4 milioni) e nell'area Medio Oriente e Nord-Africa (214.000 contro 2,1 milioni), a causa dell'elevato numero di guerre e scontri armati, la situazione era invertita.

Tabella 3: dati macroregionali disaggregati in base alle cause dei nuovi ricollocati interni del 2018

|

Nuovi sfollati interni per macroregione e per cause di ricollocamento anno 2018 |

|||||

|

|

Asia orientale e Pacifico |

Asia meridionale |

Americhe |

Medio Oriente e Nord-Africa |

Africa Sub-sahariana |

|

Eventi naturali |

9,3 milioni |

3,3 milioni |

1,7 milioni |

2,6 milioni |

214.000 |

|

Conflitti |

236.000 |

544.000 |

404.000 |

7,4 milioni |

2,1 milioni |

Fonte: Global Report on Internal Displacement (2019) del Internal Displacement Monitoring Centre

L'intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi, come visto, ha determinato la maggior parte dei nuovi spostamenti innescando, nel 2018, 17,2 milioni di nuovi ricollocamenti su 28 milioni; dislocamenti interni che geograficamente hanno interessato, soprattutto, l'Asia meridionale e orientale, accertato che Filippine (3,8), Cina (3,8) e India (2,7) hanno assorbito circa il 60% del totale di nuovi sfollati, principalmente sotto forma di evacuazioni. Al quarto posto seguono gli Stati Uniti, unico paese ad economia avanzata fra i primi 10, con 1,2 milioni di sfollati confermando da un lato che i fenomeni naturali estremi colpiscono soprattutto le zone tropicali asiatiche e il Sud del mondo in generale, dall'altro che i paesi sviluppati, anche che se localizzati prevalentemente nella fascia temperata, non ne sono di certo al riparo.

Le preoccupanti proiezioni future

Appurata l'aggravarsi della crisi climatico-ambientale con i suoi riflessi sempre più rilevanti sulle condizioni di vita delle persone, il mondo scientifico, le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali vi stanno focalizzando in maniera crescente la loro attenzione con studi, dossier e convegni nel tentativo di indurre la leadership politica mondiale ad implementare efficaci strategie di contenimento del riscaldamento globale. Fra i vari, anche il rapporto dell'Ipcc7, gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, dell'8 agosto 2019 “Cambiamento climatico e territorio” conferma che a seguito di fenomeni naturali sempre più frequenti e intensi aumenteranno sia la fame che le migrazioni. Le zone più vulnerabili saranno quelle tropicali e subtropicali: si prevede che in Asia e Africa si registri ad esempio il maggior numero di persone colpite dalla desertificazioni. Nell'area del Mediterraneo, come anche in Nord e Sud America, nell’Africa meridionale e nell’Asia centrale osserveremo invece un preoccupante aumento degli incendi. Conseguentemente, conclude il rapporto, il fenomeno delle migrazioni subirà gli effetti dei cambiamenti climatici, sia all’interno dei Paesi che fra paesi diversi, presagendo un inevitabile incremento degli spostamenti oltre frontiera.

Della crescente rilevanza e gravità del fenomeno delle migrazioni ambientali sembra che stiano prendendo atto anche gli Stati che hanno iniziato, seppur recentemente, a discutere di inserire nelle politiche migratorie anche la sfera climatica e ambientale. In questa direzione deve essere interpretata la "Dichiarazione di New York su rifugiati e migranti", adottata il 19 settembre 2016 nell'ambito della 71°’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha formalmente riconosciuto l’impatto dei cambiamenti climatici e ambientali quali fattori significativi nelle migrazioni forzate.

Un fenomeno destinato in futuro ad assumere maggior consistenza, sia nella sua dimensione interna che internazionale, come denunciato anche dal rapporto emesso 19 marzo 2018 dalla Banca Mondiale, in base al quale entro il 2050, fino a 143 milioni di persone che attualmente vivono nei paesi dell’Africa Sub-sahariana (86 milioni), dell’Asia meridionale (40 milioni) e dell’America Latina (17 milioni), potrebbero infatti essere costrette a muoversi all’interno dei propri paesi, fuggendo dalle aree meno vitali con minore disponibilità idrica e produttività delle colture o da zone che saranno colpite dall’innalzamento del livello del mare e dalle mareggiate, creando inevitabili problemi di gestione del fenomeno a governi già afflitti da rilevanti difficoltà economiche e sociali. Preoccupante scenario che, a grandi linee, ricalca quello previsto da Norman Myers negli anni '90.

Il razzismo ambientale

Gli effetti della crisi climatico-ambientale non si declinano esclusivamente attraverso l'alterazione e la distruzione degli ecosistemi naturali ma anche tramite gli aspetti economici e sociali dell'ingiustizia ambientale. Un gruppo di studiosi che ha indagato le correlazioni fra cambiamenti climatici e razzismo ambientale, fra i quali l'autorevole ambientalista statunitense William Ernest "Bill" McKibben8, osservando che la crisi sta incidendo, e probabilmente continuerà ad incidere, su alcuni gruppi sociali maggiormente che su altri, sono arrivati a comprovare che gli effetti più gravosi vengono subiti da coloro che hanno minori responsabilità in termini di emissioni e di consumi. Secondo le loro ricerche la traiettoria della disuguaglianza sociale si sviluppa conseguentemente a quella del degrado ambientale, pertanto più lasciamo che l’emergenza climatica si aggravi, più le disparità sociali ed economiche si amplieranno. Ad analoghe conclusioni sono giunti anche gli scienziati dell’Ipcc, i quali, sempre nel rapporto “Cambiamento climatico e territorio” evidenziano la dimensione sociale dei cambiamenti climatici affermando che «gli impatti del cambiamento climatico saranno più severi non solo per i più poveri, ma anche per (…) gli anziani, i giovani, i più vulnerabili, gli indigeni e gli immigrati recenti».

Tale dinamica discriminatoria ha alimentato sin degli anni ‘80 il movimento di giustizia ambientale, che si è concentrato su una sfera particolare del degrado ambientale: il razzismo ambientale, o eco razzismo (eco racism). Termine che sta ad indicare il meccanismo in base al quale le comunità socialmente marginalizzate hanno accessibilità limitata, se non addirittura alcuna, ad acqua, aria e terra non contaminata.

Il razzismo ambientale benché agisca su due dimensioni distinte, quella sociale e quella territoriale, evidenzia correlazioni fra i due ambiti. Infatti, da un lato, le discariche e gli impianti inquinanti tendono ad essere costruiti nelle aree di comunità marginalizzate, popolate da famiglie a basso reddito e da minoranze sociali con elevati tassi di disoccupazione, come ad esempio in Italia gli impianti siderurgici di Bagnoli e Taranto. Negli Stati Uniti esiste, invece, una dinamica declinata in particolare su una discriminazione di tipo razziale. Uno studio ventennale, condotto da Robert Bullard, noto come il padre della giustizia ambientale americana, ha analizzato le caratteristiche razziali e socio-economiche delle comunità che vivono nelle vicinanze di discariche di rifiuti tossici concludendo che un numero sproporzionato di afroamericani risiede in aree con strutture per lo smaltimento di rifiuti chimici. D’altra parte, nelle aree più colpite dagli effetti del cambiamento climatico vi risiedono le comunità marginalizzate dove la povertà aggrava la loro vulnerabilità, come confermato anche dal rapporto "Tendenze minoritarie e indigene 2019" del Minority Rights Group9 che affronta gli effetti del cambiamento climatico su minoranze e popolazioni indigene e dal quale si evince che a causa dell'ancestrale rapporto con la terra e l’ambiente in cui vivono (addirittura definita Pachamama, Madre Terra, dalle comunità amerindie), queste risultano le comunità più vulnerabili in assoluto.

La nuova frontiera dell'Apartheid climatico

Al concetto di razzismo ambientale o eco razzismo, si sta recentemente affiancando quello più articolato di Apartheid climatico poiché alle crescenti disparità socio-economiche globali si sovrappone, acuendone gli effetti, la differente capacità di risposta delle comunità di fronte alle conseguenze del riscaldamento globale. Come abbiamo precedentemente rilevato, tutte le aree geografiche terrestri risultano interessate, seppur con intensità e forme diverse, dagli effetti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, ma ciò che differenzia i vari stati e gruppi sociali interni appare la capacità di risposta a tali fenomeni che, infatti, risulta proporzionale alle risorse a disposizione per difendersene e contrastarle.. Mentre gli stati a basso reddito, i gruppi sociali marginali ed i popoli autoctoni ne subiscono i maggiori effetti in quanto privi di capacità di adattamento e di mitigazione, come visto anche la sola migrazione, viceversa, come afferma anche il rapporto presentato lunedì 24 giugno 2019 al Consiglio per i Diritti Umani dell'Onu da Philip Alston10, solo i paesi più sviluppati «riusciranno ad operare gli aggiustamenti necessari ad affrontare temperature sempre più estreme». Lo studio in questione, che supporta le proprie affermazioni su dati oggettivi, afferma che i cambiamenti climatici rischiano di annullare i progressi conseguiti a livello globale negli ultimi 50 anni per lo sviluppo, la salute e la lotta alla fame. Tali mutamenti produrranno, entro il 2030, almeno 120 milioni di nuovi poveri, mentre "i benestanti potranno pagare per sfuggire al surriscaldamento, alla fame e ai conflitti, il resto del pianeta sarà lasciato a soffrire". A tal proposito è stato introdotto dalla comunità scientifica il concetto di vulnerabilità che l’Ipcc definisce come “la propensione o predisposizione ad essere affetti negativamente” dai cambiamenti climatici, e “la mancanza di capacità di far fronte e adattarsi” a tali cambiamenti. Alla vulnerabilità è contrapposta la resilienza, vale a dire “la capacità dei sistemi sociali, economici e ambientali di far fronte a un evento, tendenza o disturbo pericoloso”.

L'entità dell'impatto degli eventi climatici estremi risulta sovente proporzionale alle condizioni economiche e sociali, delle comunità colpite che, se in condizioni di fragilità, subiscono un aumento della vulnerabilità e una riduzione della capacità di adattamento a situazioni in fase di mutamento. Frequentemente i cambiamenti climatici amplificano, infatti, condizioni preesistenti di vulnerabilità socio-economica fungendo da acceleratori della povertà e dell'ingiustizia sociale. Le persone malate e ferite, i bambini, i disabili, gli anziani, sono spesso tra i sopravvissuti più gravemente colpiti dagli eventi estremi, soprattutto nei paesi meno sviluppati. Sono infatti principalmente le comunità dei Sud del mondo a subire le conseguenze degli effetti del degrado ambientale e dei cambiamenti climatici, vittime da un lato di fenomeni a cui hanno scarsamente contribuito, e dall’altro anche di attività di sfruttamento di risorse o della costruzione di infrastrutture figlie di un modello di sviluppo imposto con poca attenzione ai fabbisogni delle popolazioni locali. In molti casi, soprattutto in società rurali del Sud del mondo, tale vulnerabilità è stata prodotta o amplificata da politiche neocoloniali o di “sviluppo” e globalizzazione capitalista che hanno ridotto la varietà di colture, ridotto la fertilità dei suoli, creato dipendenza economica dall’esportazione di pochi prodotti, indebolito le strutture sociali tradizionali di reciprocità e mutuo supporto a livello locale, così come la capacità degli stati di rispondere a situazioni di emergenza e provvedere a servizi sociali di base come infrastrutture sanitarie e mediche. (D. Andreucci e A. Orlandi 2019).11

In sintesi, riconducendo l'analisi a scala globale, il Sud del mondo che è responsabile del solo 10% delle emissioni, si prevede che dovrà subirne il 75% delle ricadute negative, precipitando di fatto in una situazione di “apartheid ambientale”. La riduzione delle emissioni non risulta pertanto una questione prettamente di carattere ambientale ma una strategia funzionale al rispetto dei diritti umani e sociali, in quanto giustizia sociale e giustizia climatica sono concetti interdipendenti ed i movimenti che le sostengono non possono agire separatamente se aspirano ad ottenere risultati tangibili.

Dall'Antropocene al Capitalocene

Il concetto di Antropocene, proposto per la prima volta negli anni '80 dal biologo Eugene Stroener, ha iniziato a diffondersi, travalicando i confini disciplinari ed accademici, ad opera del premio Nobel per la chimica, Paul Crutzen, per rimarcare l'intensità e la pervasività che l'attività umana aveva assunto nei confronti del processi biologici terrestri (Crutzen, 2005). In ambito ambientalista il concetto evidenza invece il passaggio di stato del nostro Pianeta causato dal manifestarsi su scala globale della crisi climatico-ambientale di origine antropogenica, assurta ad elemento caratterizzante di una nuova era geologica. Tale accezione del concetto di Antropocene risulta tuttavia avulsa da significative connotazioni storico-politiche poiché rapporta il cambiamento climatico all’azione umana, nel suo complesso, senza distinzioni.

La pluricausalità alla base dei flussi migratori contemporanei riconduce invece a fattori economici e sociali, oltre che a quelli ambientali, chiamando in causa le relazioni fra il Nord e il Sud del mondo e i concetti di giustizia sociale e ambientale legati, come visto, alla vulnerabilità e all'accesso alle risorse e, dunque, alle classi sociali di appartenenza.

Una corrente accademica di pensiero e alcuni contesti scientifici sostengono che la crisi climatico-ambientale in atto sia il frutto del sistema economico dominante a livello mondiale, nel cui ambito la volontà di una parte nettamente minoritaria di popolazione mondiale di perpetrare lo sfruttamento delle risorse nell'intento di salvaguardare il proprio, ormai insostenibile, livello di consumi12 (Bush figlio docet), si concretizza in un forte deficit ecologico che impatta, sotto varie forme, prevalentemente nelle aree geografiche economicamente e socialmente meno sviluppate. Prendere in considerazione esclusivamente gli aspetti climatici come causa migratoria significa di fatto rimuovere il ruolo e le responsabilità del sistema dominante di produzione e consumo, che secondo quest'area di studiosi, può assumere più opportunamente una denominazione di matrice geologica diversa: il Capitalocene (Moore, 2017).

Questo nuovo concetto mette maggiormente in risalto gli aspetti degenerativi della struttura capitalistica che, in modo sempre più "classista", polarizza le vulnerabilità non solo intergenerazionali, in ottica futura, ma soprattutto quelle odierne all'interno e fra società diverse (Amato, 2019).

Il sistema economico globalizzato, neoliberista e sviluppista, funziona da garanzia per il capitale transnazionale nell'ambito di un modello di sviluppo lineare fondato sul ciclo estrazione, produzione, consumo, sulla concentrazione di immensi profitti e la socializzazione dei costi ambientali. Tuttavia, l'adozione di politiche indirizzate verso un modello economico circolare (Circular economy) in grado parzialmente di rigenerarsi riducendo l'impatto sull’ecosistema terrestre può, a nostro avviso, non essere sufficiente a risolvere la triplice crisi in atto (ambientale, economica e sociale) in quanto non vengono messi in discussione i paradigmi della crescita economica infinita e dell'accumulazione capitalistica.

La tematica del superamento delle strutture economiche e sociali del Capitalocene, con i suoi insostenibili modelli di produzione, di consumo e di ripartizione della ricchezza, si propone, alla luce della crisi ambientale sull'orlo del punto del non ritorno e delle disuguaglianze sociali sempre più marcate, in modo ancor più attuale, a causa dei suoi effetti degenerativi sempre più pervasivi, arrivati ormai a mettere a repentaglio il futuro del Pianeta e dell'intera umanità.

Andrea Vento - 17 marzo 2020

Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

Fonte:

1 Saggio "Le migrazioni e l'Atropocene" di Fabio Amato in "Geografia e Antropocene. Uomo, ambiente, educazione" a cura di C. Giorda, Carocci editore, Roma 2019, da pag 96 a pag 104.

2 Quinto Rapporto del 2014 del Gruppo di lavoro Ipcc II (Intergovernamental Panerl on Climate Change)

3 Cattaneo C. & Peri G. (2016) “The Migration Response to Increasing Temperatures”, pag 122-146.

4 Andrea Vento, 2019 - http://www.pisorno.it/africa-poverta-e-denutrizione-in-aumento-nonostante-la-crescita-economica-e-laumento-dellimport-di-prodotti-agro-industriali/

5 https://www.unhcr.it/statistiche

7 Intergovernmental Panel On Climate Change è il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. È stato istituito nel 1988 dalla World Meteorological Organization (WMO) e dall'United Nations Environment Program (UNEP) come uno sforzo da parte delle Nazioni Unite per fornire ai governi di tutto il mondo una chiara visione scientifica dello stato attuale delle conoscenze sul cambiamento climatico e sui suoi potenziali impatti ambientali e socio-economici. Migliaia di scienziati di tutto il mondo contribuiscono al lavoro dell'IPCC, su base volontaria. https://www.ipcc.ch/

8 Bill McKibben autore primo libro sul cambiamento climatico (pubblicato nel 1989) e co-fondatore di «350.org»,

10 Esperto di diritto internazionale e relatore speciale per le Nazioni Unite sulla povertà estrema

11 Migranti e cambiamenti climatici. Chi emigra, perché e come intervenire per porvi rimedio? - 26 giugno 2019

12Come certificano i dati dell'impronta ecologica L’impronta ecologica media pro capite mondiale sostenibile è 1,8 ha mente quella effettiva è invece di 2,7 ha. Fra i singoli paesi: Qatar (11,68) Kuwait (9,72) Eau (8,44) Usa (8,1)